【歴史とワインと温泉】甲府盆地には休日に求める全てがある

WEB編集の仕事に区切りがついてきたので、突発的に山梨に行くことにした。

MACの画面と外部モニターの発する人工的な光を凝視し続けた両目に、天然の緑を見せる必要がある。

自分にとって国内旅行をする理由は大体、自然、飯、地酒、温泉、歴史の要素のうち、2つ以上の組み合わせなのだが、山梨にはその全てがある。自宅から車で1時間半という距離感も良い。

甲州ワインも好きで、特に軽めの赤に当たりが多い印象だ。

ワイナリーひしめく勝沼エリアに車で行くとなると、日帰りというわけにはいかず、

今回は一泊二日で、ワイン、温泉、低山トレッキング、史跡、を堪能してきた。

寒い2月でも甲府盆地には雪が積もらないという話

一年のうちで関東が一番寒くなる2月上旬なので、旅行を思いついた時は雪の心配があった。

どちらかと言うと都会育ちで自分の車を持っていなかった私は、スタッドレスに履き替えたことがない。

しかし、事前に宿や温泉に電話してみると、2月の甲府盆地には例年ほとんど雪が積もらない、ということだ。

よっぽど雪が降るようなことが無ければ、ノーマルタイヤで大丈夫らしい。

ただ、山間部や標高の高いエリアは事情が変わってくるらしいので、

今回は山間部を避け、行きたい場所に目星をつけた。

神秘的な土器と土偶の展示 〜山梨県立考古博物館〜

山梨県の甲府盆地には古墳などの史跡が多いと言われている。

今回は関東最大規模と言われる甲斐銚子塚古墳と併設された山梨県立考古博物館に行ってみることにした。

結論から言うと、この博物館がかなり面白い。

特に縄文時代や古代史に興味があるなら、あっという間に1時間は過ぎてしまうだろう。

旧石器時代〜縄文時代、甲府盆地は日本有数の先進的なエリアだったらしい。

甲府盆地は周囲を山に囲まれた交通の要衝であり、黒曜石や水晶の産地だったこともあり、多くの人が住んでいたらしい。文化レベルの高さを感じる神秘的な土器や土偶の数々がそれを証明しているようだった。

入館料200円ほどで、この内容を見られるのは素晴らしすぎる。

常設展に関しては65歳以上は無料らしい。

地元の高齢者男性が「おうっ」と言ってチケットも買わず颯爽と入ってきて、

スタスタと足早に歩き去っていった。

平日だったからもかもしれないが、館内がほぼ貸切状態でゆっくり見られたのも最高だった。

暇を持て余した学芸員さんはとても親切で色々教えてくれた。

くま子

くま子「子宝の女神 ラヴィ」はどこかで見たことあったけど

山梨出身だったのかぁ

国の重要文化財に指定されているし

海外の博物館にも貸し出されている売れっ子みたい

銚子塚古墳

山梨県立考古博物館と同じく曽根丘陵公園内にある、山梨銚子塚古墳は東日本最大級と言われる前方後円墳。

ヤマト王権に関係の深い人物が葬られているとされているが、具体的に誰が葬られているかは分からないという。

古墳を見学した後、近くの食堂でほうとうを食べた。

くま子はきしめんよりもほうとうが好き

たっぷり根菜がヘルシーでいいよね!

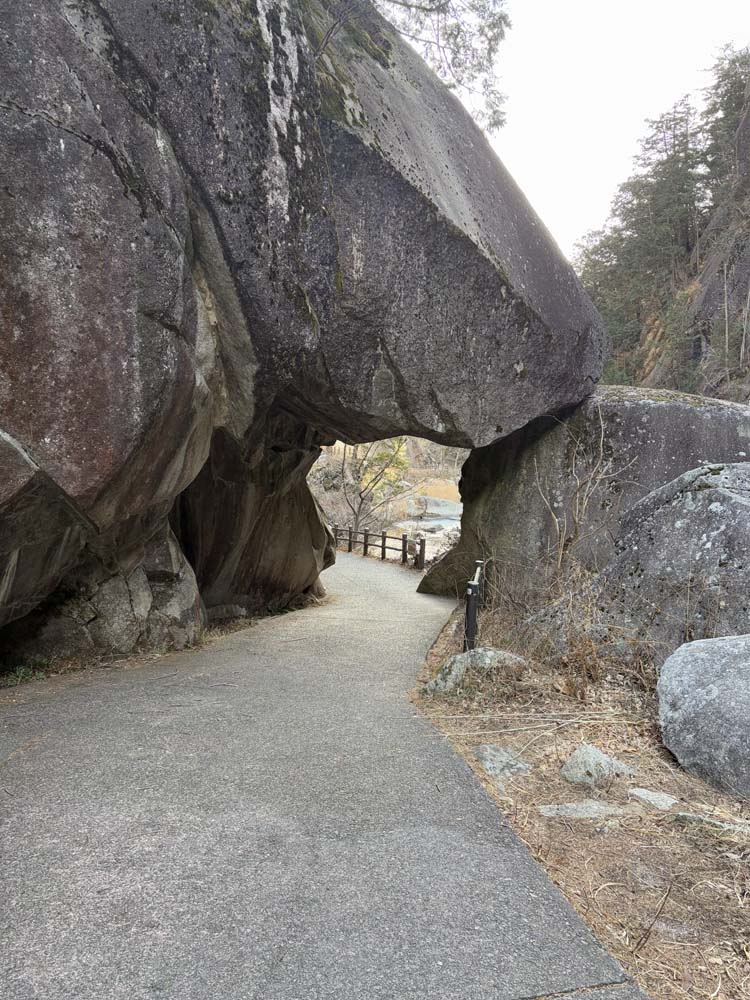

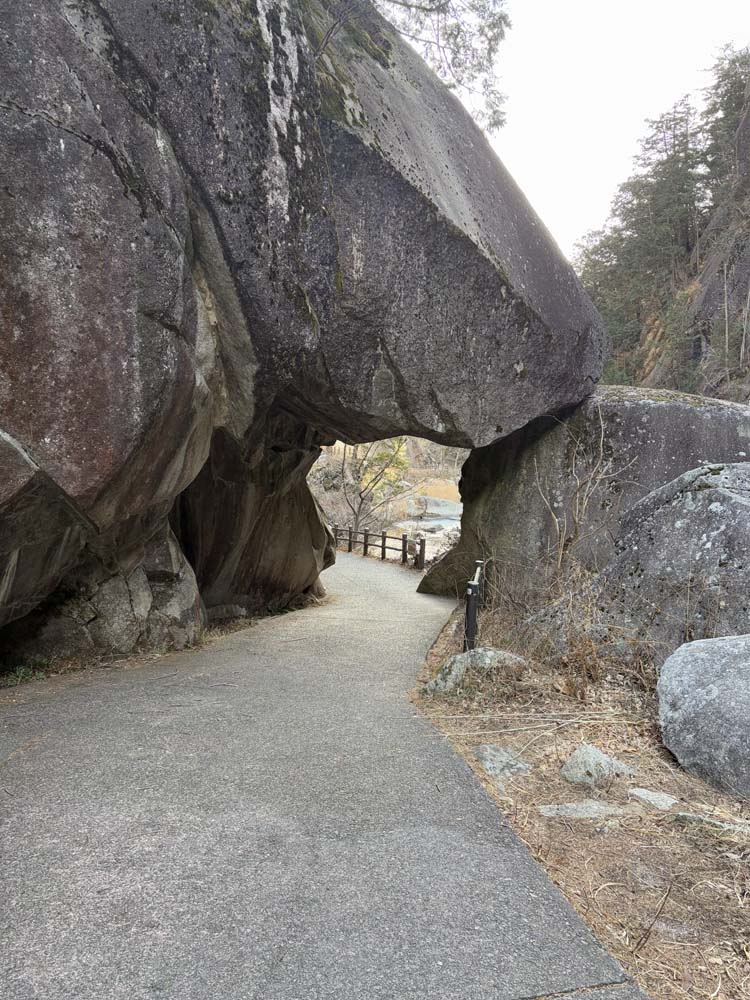

水晶の谷 昇仙峡

名前は知っているものの、行く機会がなかった景勝地「昇仙峡」へと向かった。

甲府の街から北へ山道を40分ほど進み、初めてたどり着いた昇仙峡は天然石だらけの不思議な場所だった。

シーズンオフのため、周辺のお土産物屋や食堂、カフェは休みが多かったが、

水晶クラスターなどを売る鉱物販売店は営業していた。その数の多さ、店舗の大きさが、なかなかすごい。

東京では、御徒町や、恵比寿の一角などに石屋が多いが、昇仙峡は規模が違う。

元々はこのエリアで水晶を採掘していたので国産水晶発祥の地とも言われているが、現在は主に外国産の鉱物を輸入し、加工する基地となっているそうだ。

博物館のような見応えのある巨大店舗もあり、巨大なクリスタルなど様々なパワーストーンを購入することができる。全国各地のパワーストーンショップが、昇仙峡まで買い付けにくるという話だ。

玄関に置くためのアメジストを購入してみた。

甲府市は宝石の研磨技術が高いことで世界的にも有名なんだって

石屋さんは話上手な人が多くて、つい欲しくなっちゃうんだよなぁ

私もいつか戸建てを買って庭に巨大水晶を置くのが夢

石を見てると夢が膨らむね

昇仙峡のランドマークの1つ「仙娥滝(せんがたき)」

中国神話に登場する月に行った女性、嫦娥(じょうが)にちなんでいるそうだ。

パパソロッテで絶品パスタと地場ワイン

今回は塩山駅北口から徒歩10分ほどのエリアにある塩山温泉郷の一角に宿をとった。

開湯600年以上の温泉郷と言われているが、シーズンオフはやはり寂しい。

ワインを飲みたいので、宿に車を置き、塩山駅から中央本線に乗って1駅隣の「勝沼ぶどう郷」へ向かうことにした。

高台にある「勝沼ぶどう郷」駅に着き、5分ほど国道を下るとイタリアンレストラン「パパソロッテ」がある。

写真を撮り忘れてしまったが締めに食べたパスタがとてつもなく美味しい。

これが食べられるならランチにも立ち寄りたい。

そして、山梨ワインもしっかり堪能できた。

最初に頼んだボトルは旭洋酒の「ヒクモ ルージュ – ソレイユワイン 2021」。エチケットの蜘蛛が印象的だ。

ワインはジャケで選ぶのが我が家のスタイル。

自社畑産ピノ・ノワール57% マスカットベリーA43%

最初のワインとして良いチョイスだった。

これは後半にグラスで飲んだが美味しかった。

丸藤葡萄酒は老舗のワイナリーで、ふるさと納税の返礼品にもなっている甲州ワイン界でもメジャーな存在。大正ロマンな雰囲気のブランディングが素敵だ。

マグヴィス B453 Produced by NAGASAWA 2018

MGVsというワイナリーでマグヴィスと読むらしい。

マスカット・ベーリーA

WEBサイトを見ると収穫地まで追えるのが特徴的。

笛吹川の扇状地

標高350M~550M

(牧丘の山からの花崗岩を主体とした砂と礫に一部火山灰混じり)

私の感覚からすると高級ワインだが、こちらも終盤にグラスで飲んで惹かれたのでワイナリーに行ってみることにした。

帰りも電車で帰宅。シーズンオフのこのエリアはタクシーの稼働がほとんど無いようだ。

地方あるあるである。

とはいえ、旅先で電車移動するとその地域で暮らしている感覚を味わえるので好きだ。

後編へと続く

初日のコースはここまで。

ちなみに私は旅をするとき、その土地に暮らしている自分をよくイメージするのだが、

新宿から特急なら1時間半で来られる塩山について移住先候補としては良さそうなエリアだなと思っている。

新しい飲食店なども増えているようだし、温泉も良い。

しかし、やはり2月の寒さは舐めてはいけないと思った。

普段、冬でも眠るときに暖房をつけない自分だが、塩山の古い旅館では暖房をつけたまま眠るしかなかった。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 縄文土器と甲州ワインを求め山梨へ <前編> | おすましくま子とウェルネ… 【歴史とワインと温泉】甲府盆地には休日に求める全てがある […]